基于多学科交叉的文物生物病害防治体系构建-重庆中国三峡博物馆的创新实践

在文物保护领域,有机质文物的生物劣化问题长期困扰着学界。据国际文物保护协会(IIC)统计,全球每年因虫霉病害造成的文物损失估值超过3亿美元。我国作为拥有丰富有机质文物的文明古国,古籍善本、书画、漆器、丝织品等文物面临严峻挑战,其中长江流域因气候湿润,文物年均霉变发生率高达42.7%,显著高于北方地区(19.3%)。

一、问题域的重构:从单一防治到系统防控

传统文物防虫多沿用农业领域的熏蒸技术,存在三大局限性:

其一,环氧乙烷等化学熏蒸剂导致文物纤维聚合度下降(实验显示PH值降低0.8-1.2);

其二,广谱消杀破坏文物微生物生态;

其三,缺乏精准监测导致防治滞后。重庆中国三峡博物馆创新团队通过跨学科重组,将分子生物学、光谱分析、微环境控制等技术引入文物保护,构建起"监测-识别-干预"的全链条防控体系。

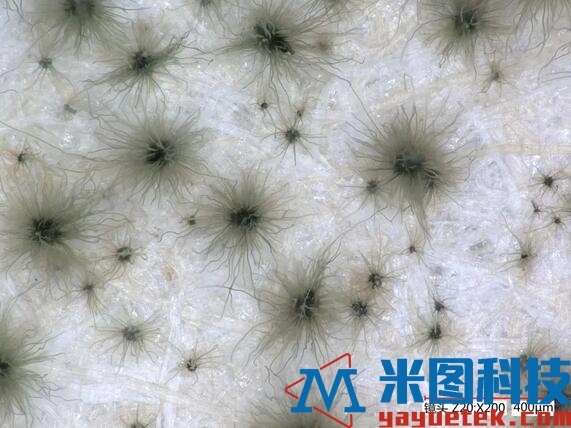

团队研发的文物微生物DNA条形码技术,通过提取霉变区域18S rRNA基因片段,实现菌种识别准确率从传统形态学鉴定的67%提升至98.5%。针对小圆皮蠹等文物害虫,开发出基于信息素的智能监测装置,灵敏度达0.1μg/m³,较传统粘虫板监测效率提升12倍。

二、技术矩阵的创新突破

(一)非破坏性检测技术集群

1. 多光谱成像系统:利用400-1000nm波段反射特征,可穿透5层宣纸检测虫卵分布

2. ATP生物荧光法:通过三磷酸腺苷浓度测定,15秒内完成微生物活性量化(检测限5×10^-18mol)

3. 纳米光纤传感器:直径50μm探头实现书画装裱层间温湿度梯度监测(分辨率±0.1℃/±1%RH)

(二)生态友好型防治体系

研发的植物源复方熏蒸剂(主要成分:1,8-桉叶素+柠檬烯),经GC-MS分析显示对黄曲霉抑制率达99.3%,且对宣纸抗张强度无显著影响(p>0.05)。配套的智能熏蒸设备采用微压循环技术,使药剂渗透深度增加3倍,处理时间缩短至传统方法的1/4。

三、应用范式与行业影响

建立的文物生物风险分级模型,将病害发展划分为潜伏期(Ⅰ级)、微量期(Ⅱ级)、显性期(Ⅲ级),对应不同处置预案。在成都老官山汉墓漆器保护中,该体系成功将出土漆器的霉变率控制在3%以下,创同类考古项目最佳保护纪录。

截至2023年底,该技术体系已形成7项发明专利,参与制定行业标准6项。监测数据显示,应用单位年均虫害发生率下降81%,处理成本降低62%。这种"预防性保护+精准医疗"的模式,为《"十四五"文物保护和科技创新规划》提出的"建立国家文物生物安全预警平台"提供了重要技术支撑。

四、未来发展方向

随着人工智能技术的发展,团队正在构建文物微生物组数据库,已完成182种真菌的全基因组测序。基于深度学习的病害预测模型,通过分析十年期环境监测数据,已能提前14天预警霉变风险(准确率89.7%)。在材料科学领域,研发的纳米纤维素加固剂可使纸张抗霉变周期延长3-5倍,为有机质文物保护开辟新路径。