中国与日本书画文物修复用纸性能差异比较与特性研究

对修复用纸性能的研究,结合中日两国装裱修复的特点,能够为材料选择提供科学依据,并促进两国装裱技艺的交流与发展。本研究通过对比分析中国和日本修复用纸的基本性能、微观结构及化学成分,旨在为书画文物修复材料的选择提供更全面的参考,推动传统技艺的科学化与现代化。

1 试验部分

1.1 样品与仪器

1.1.1 试验样品

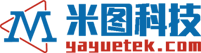

试验样品信息如表1所示。

表 1 试验样品信息

Table 1 Information of the samples

1.1.2 试验仪器

纸张纤维检测分析仪、WZL-300抗张强度测试仪、N-135型MIT耐折度仪、SLY-1000撕裂度仪、VHX-5000型视频显微镜、Quanta650型扫描电子显微镜-能谱仪。

1.2 试验方法

1.2.1 纤维分析

从被测样品中取少量具有代表性的纤维分散,采用碘-氯化锌(Herzberg)染色液对纸样纤维进行染色并在显微镜下观察。

1.2.2 耐折度

测定方法参照GB/T457—2008《纸和纸板耐折度的测定》,测定时拉力为1.96 N。

1.2.3 抗张强度

测定方法参照GB/T12914—2008《纸和纸板抗张强度的测定》,用抗张能量吸收表示。

1.2.4 撕裂度

测定方法参照GB/T455—2003《纸和纸板撕裂度的测定》。

1.2.5 pH值

用蒸馏水润湿纸样表面,采用平头电极测试。

1.2.6 化学成分

测定方法参考WW/T 0077—2017《馆藏文物包装材料无酸纸质材料》。

2 结果和讨论2.1 书画层次结构与修复纸

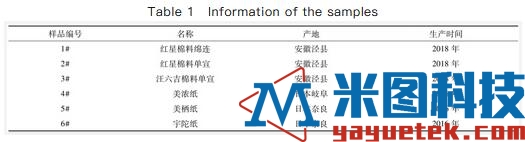

中国挂轴装裱的一般顺序为“托裱→镶活→覆背”,一般会根据文物情况选择一层相应厚度的宣纸(命纸)托于画心背面,镶活后再用两层宣纸进行覆背。日本挂轴装裱的大体顺序为“肌里打→增里打→中里打→总里打”,一般“肌里打”使用美浓纸,“增里打”使用美栖纸,“总里打”使用宇陀纸。

宣纸和日本修复纸在原料、纸药、抄造和干燥方式上各具特点(表2)。中国宣纸产于安徽泾县,以青檀皮和稻草为原料、杨桃藤为纸药,双人抬帘抄造,金属板加热干燥。其按原料配比分为棉料、净皮、特净皮等;尺寸根据需要有四尺、五尺等各种规格;根据厚度不同分绵连、单宣、重单。日本修复纸情况如下:美浓纸产于日本美浓,完全由楮皮纤维抄制而成,以黄蜀葵为纸药,抄成后的纸张一般尺寸为60.6 cm×90.9 cm;美栖纸产于日本奈良,是以楮皮为原料,黄蜀葵汁作纸药,较美浓纸薄且小,尺寸为24.0 cm×51.5 cm,在抄造中添加了胡粉(碳酸钙);宇陀纸与美栖纸一样产于奈良,但在制作过程中添加了一定比例的木灰(碳酸钾)或石灰(碳酸钙);美栖纸和宇陀纸都是在木板上自然晾干。除了这三种楮纸,日本书画装裱修复中还会使用三桠纸、雁皮纸等。张美芳总结了近10种日本常用于修复纸张的种类及原料、产地和特点等。其中三桠纸的透明度好,平滑柔软,纸质细腻光滑,强度较楮纸稍差但有光泽,目前主要用于档案、古文书的修复工作。

2.2 修复纸物理性能

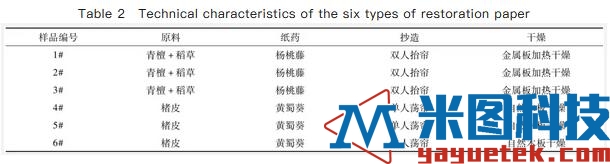

从表3可以看出:三种宣纸的紧度相差不大,两种红星宣纸抗张强度、耐折度和撕裂度等机械性能略高于汪六吉宣纸;日本美栖纸紧度最大,之后依次为宇陀纸和美浓纸,这应该和造纸过程中添加助剂相关,三种日本纸机械强度均大于宣纸,耐折次数均大于700。通过比较抗张强度纵横比可以看出,宣纸在1.19~1.30之间,日本纸在1.55~3.18之间,说明日本纸具有较好的强度,但纵横向明显,进行书画文物修复时要特别注意纸的方向性。

2.3 纤维成分

从图1纤维特征可以看出:三种宣纸纤维经碘-氯化锌染色后,颜色呈带红的紫色,纤维细软,部分纤维上可见横节纹,细胞腔明显,能看见一些锯齿状稻草表皮细胞和杂细胞,宣纸成分为青檀皮和稻草;而三种日本纸的纤维染色后呈棕红色,纤维长度和宽度远远大于宣纸,可见明显横节纹,且能观察到纤维外壁上附有透明膜——这也是日本纸抗张强度、耐折度和撕裂度等机械性能优于宣纸的主要原因。

表 2 六种修复纸工艺特点

Table 2 Technical characteristics of the six types of restoration paper

表 3 纸样基本性能

Table 3 Basic performances of the restoration paper samples

图

1 试验样品纤维图

Fig. 1 Fiber images of the samples

2.4 微观结构

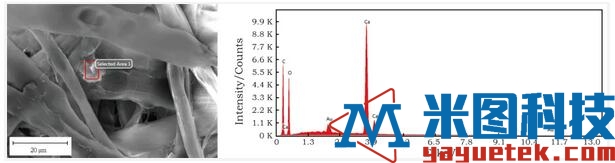

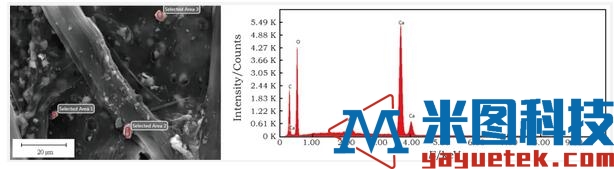

在视频显微镜200倍透光下对纸进行观察,从图2可以看出宣纸和日本纸结构存在一些差异。三种宣纸结构相似,纸张纤维较细,纤维间交织紧密。美浓纸纤维稀疏,纤维间膜状结构明显;美栖纸纤维间有大量白色颗粒,结合其加工方式,应该造纸过程中添加的胡粉;宇陀纸纤维间可见膜状结构,白色颗粒颗粒少于美栖纸。宣纸和日本纸膜状结构差异除了与纤维交织紧密程度有关外,是否与纸药和干燥方式有关还有待进一步研究。选取红星棉料单宣和宇陀纸进行扫描电子显微镜-能谱测试,两种纸的主要元素成分均为C、O和Ca(图3和图4)。

2.5 化学成分

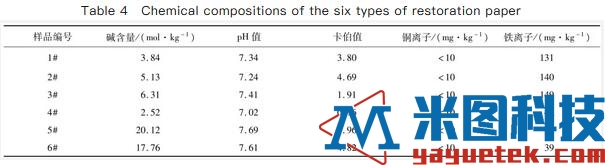

参考WW/T

0077—2017《馆藏文物包装材料无酸纸质材料》对六种修复纸化学成分进行检测,分析结果(表4)显示中国和日本的修复纸均为碱性,卡伯值均低于5,铜离子含量小于10

mg/kg,铁离子含量宣纸普遍高于日本纸,但都低于150 mg/kg。碱含量差异较大:宣纸碱含量在3.84~6.31

mol/kg之间,与制浆造纸原料处理过程采用石灰沤制有关;美浓纸碱含量为2.52 mol/kg,宇陀纸和美栖纸碱含量分别高达17.76

mol/kg和20.12

mol/kg,因为美浓纸和画心直接接触,不加任何填料,而其他两种纸会添加蛤粉等填料。六种纸均符合与文物直接接触使用的要求。

图 2 试验样品透光微观结构

Fig. 2 Microstructures of the samples (pervious to light)

图 3 红星棉料单宣SEM图(左)和能谱图(右)

Fig. 3 SEM image (left) and EDS result (right) of the Hongxing Xuan paper

图 4 宇陀纸SEM图(左)和能谱图(右)

Fig. 4 SEM image (left) and EDS result (right) of the Uto paper

表 4 六种修复纸化学成分

Table 4 Chemical compositions of the six types of restoration paper

来自 汪苡恝 老师

- 上一篇:中西方古籍修复技术比较及古籍扫描仪租赁服务

- 下一篇:没有了