毫发毕现,感受《祭侄文稿》隐藏的历史细节

数字资源发布共享平台由线下展会的数智化转型发展,寻求线上展会新模式—网上展览会。

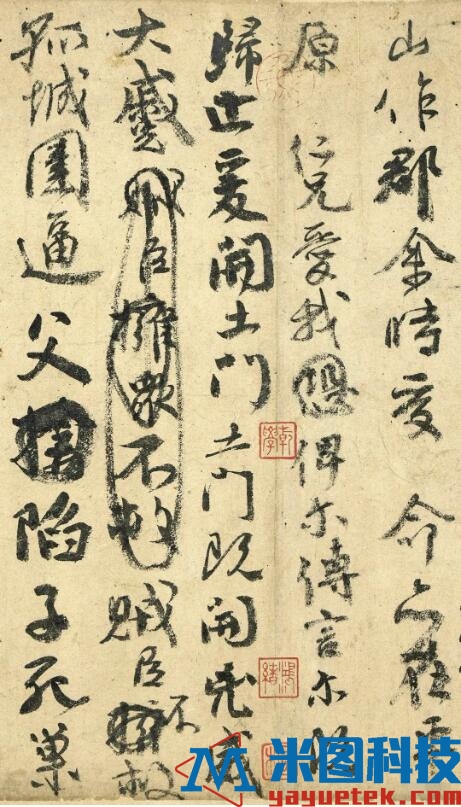

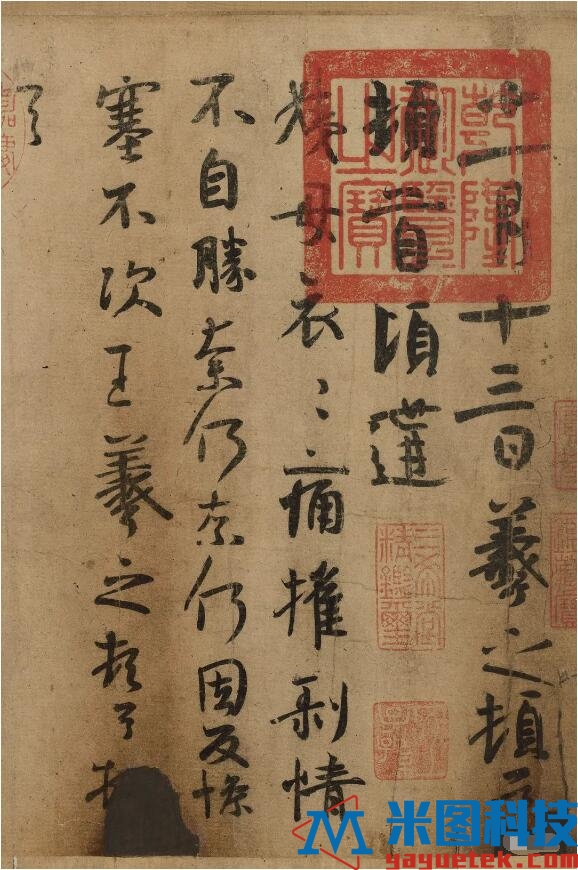

2019年,日本的颜真卿大展在舆论场上引起了轩然大波,大家议论最多的展品,无疑就是颜真卿的《祭侄文稿》墨迹。这是颜真卿传世唯一得到普遍公认真迹的墨迹,更有颜书第一,天下行书第二的美称。今天,借助台北故宫最新公布的高清细节,我们来看看这件墨迹背后隐藏的历史细节。

《祭侄文稿》中的颜季明

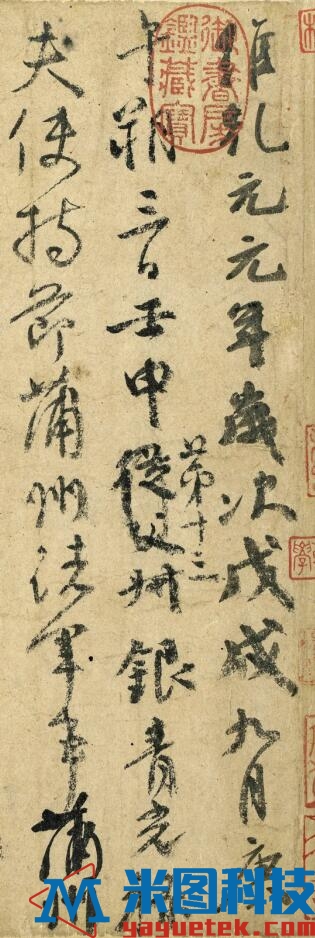

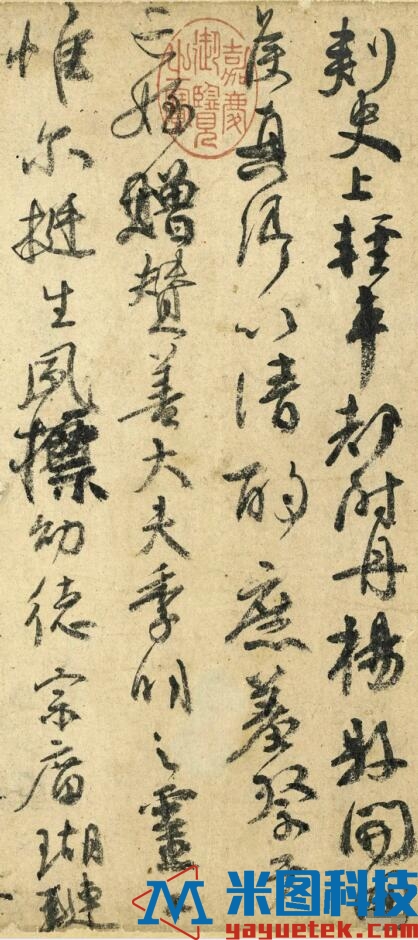

颜杲卿计杀安禄山部将李钦凑,擒高邈、何千年。这次局部胜利相当于一支强心剂,一扭此前的颓势,让人们觉得大唐还有点儿希望,之前还在摇摆的河北17郡纷纷响应。得知此事,天宝15年(756年),安禄山派来大将史思明、蔡希德围攻常山,抓住了颜季明,想以此逼迫颜杲卿投降。但颜杲卿不屈,大骂安禄山,颜季明被杀。不久城为史思明所破,颜杲卿被押至洛阳,见安禄山。颜杲卿怒骂安禄山,惨烈赴死。颜氏一门三十余口被害。唐肃宗乾元元年(758年),颜真卿让侄子颜泉明至河北寻得颜季明头颅,挥泪写下《祭侄文稿》一文,这便是《祭侄文稿》的历史背景。

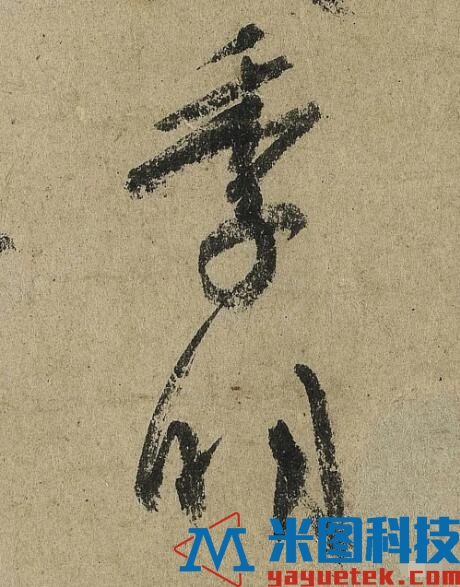

颜真卿《祭侄文稿》

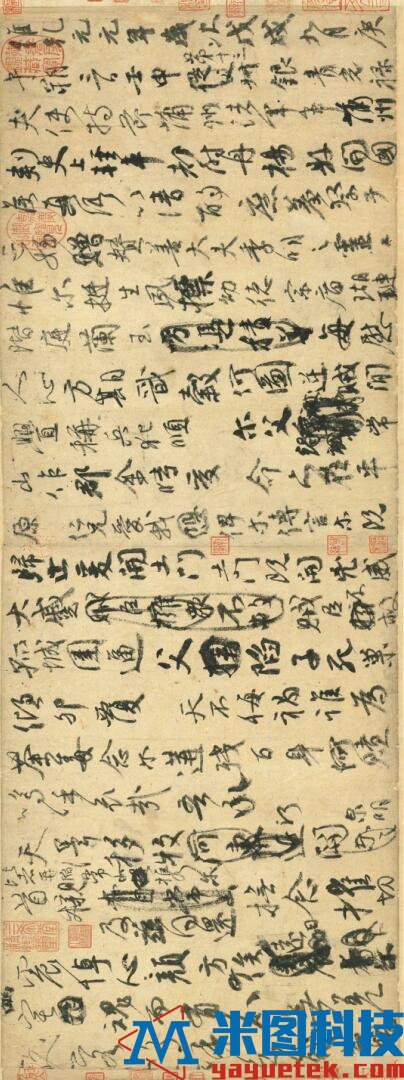

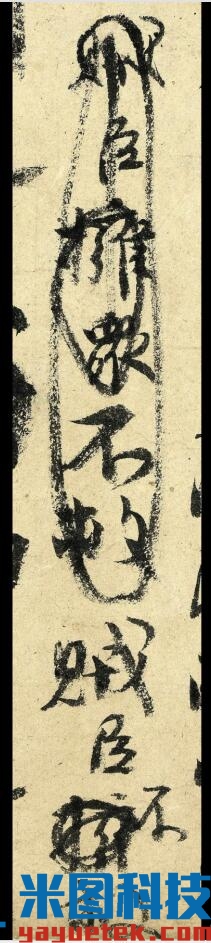

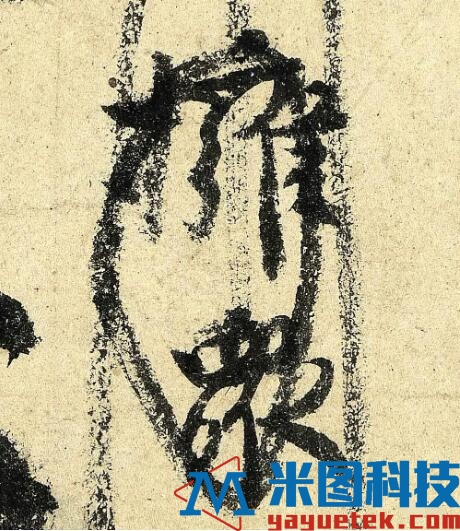

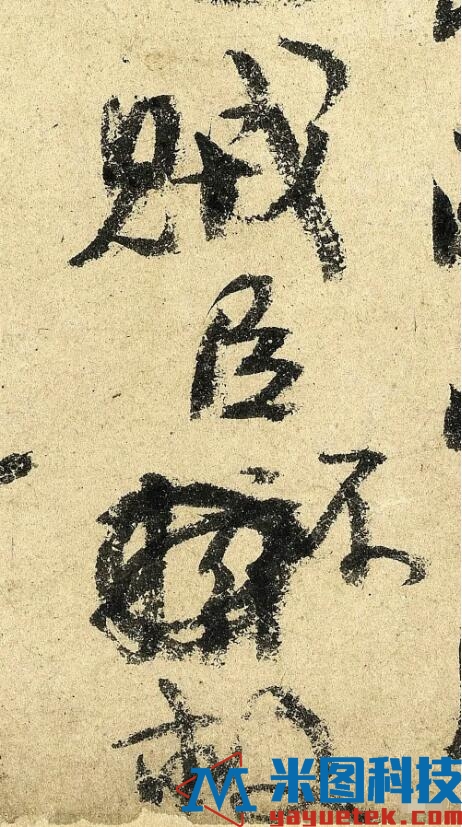

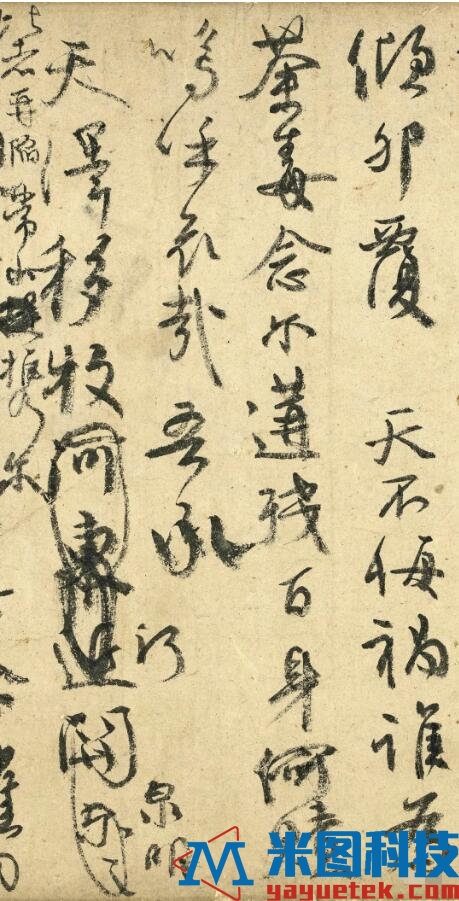

我们重点要来看的便是其中一处反复涂抹又重新书写的地方——“贼臣拥众不救”。

紧接着,便是这段话的第二道划线,划掉了“贼臣”二字。

这里的“贼臣”说的是谁呢?此人便是当时的太原尹王承业。天宝十四(755)年,颜泉明受父亲颜杲卿之命,负责联络真定县令贾深、内丘县丞张通幽、太原尹王承业,一起反抗叛乱的安禄山。至德元载(756年)他们抓住了安禄山武将高邈、何千年,将高、何二将,连同李钦凑的首级,由翟万德、贾深、张通幽送往长安。但这个时候,王承业心里不舒服了,他受小人张通幽怂恿想把这次的功劳据为己有,更换了颜杲卿上奏朝廷的表文,毕竟这伙人中,他的官最大。后来王承业果然收到皇帝褒奖。而在安禄山得知后方有人反水之后,派兵前来镇压,常山郡在压力很大的情况下,王承业当了缩头乌龟,不肯出兵相救,导致颜杲卿一门几十口被杀。正是这样的家恨,令颜真卿悲愤不已,直斥其为“贼臣”。

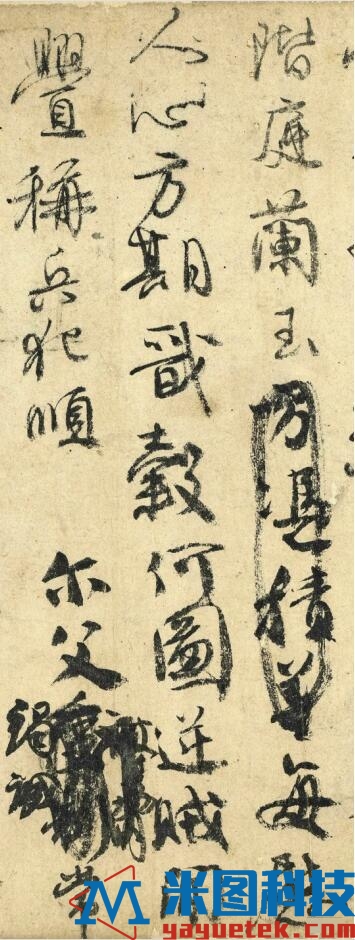

但是这里有个问题,就是这样的称呼让人以为王承业是叛军似的,而自始至终,王承业都守住了底线,站在大唐阵营里,虽然软蛋了一点。所以归根结底,这个矛盾属于是内部矛盾,而不是敌我矛盾。从实际情况来看,虽然不能排除王承业公报私仇不出兵相救,但他当时即便出兵很可能也是无济于事。毕竟那时候叛军兵锋正盛,打河南不到二十天就打到了潼关脚下。因此当时在旁人看来,王承业并非犯了多大的罪过。后来王承业受到侍御史崔众欺侮时,名将李光弼还颇为他打抱不平。那么颜真卿是否也觉得这样写不妥,所以将“贼臣”二字抹去?如此这句话就只剩下“不救”二字,不成文,因此再画了一个大圈,把整个都涂掉了。

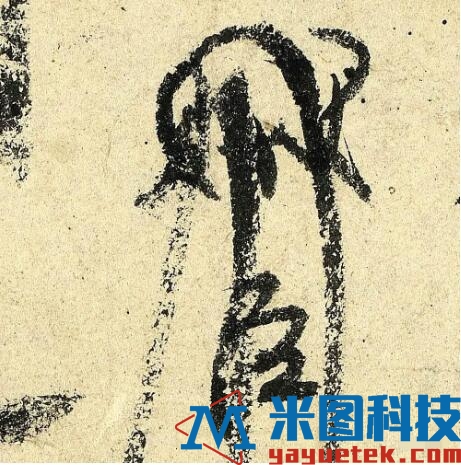

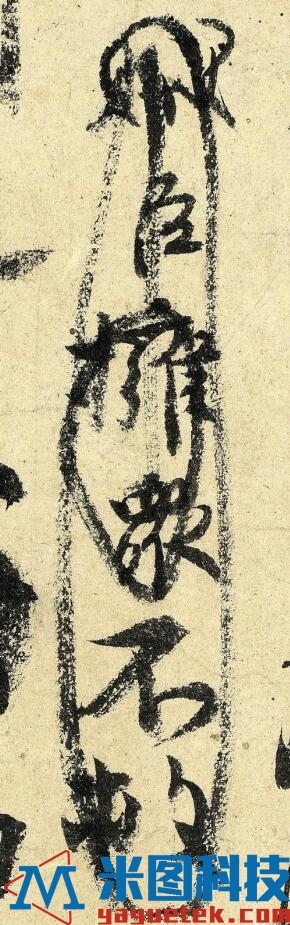

起首三行,行笔舒缓,看得出当时情绪还比较镇静,但是第三行末尾,就开始加速度了,可见内心已有波澜涌动。

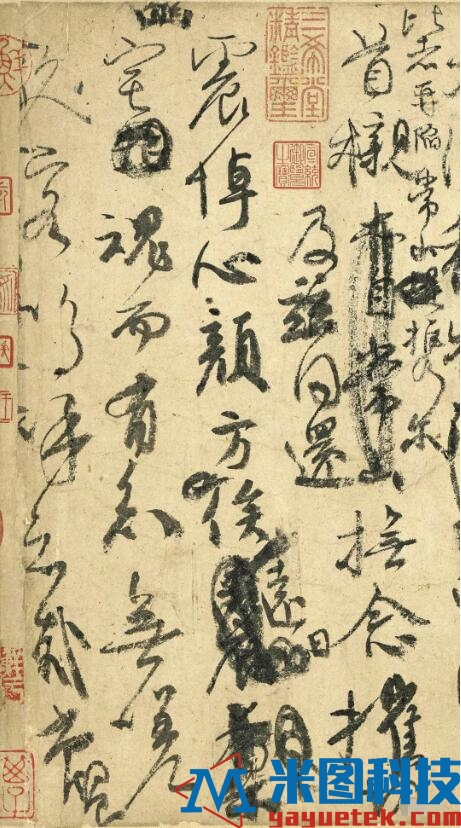

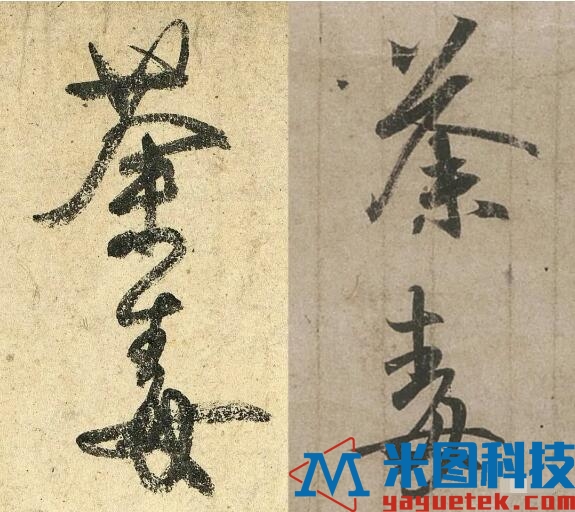

颜真卿的书法,是有清晰脉络的最正统的二王一路。他得笔法于唐代著名书家张旭,张旭得之于其舅陆彦远,而陆彦远又是陆柬之的儿子,陆柬之则是虞世南的外甥,虞世南曾跟随智永和尚学书,智永和尚又是王羲之的七世孙。

将《祭侄文稿》中的单字与王羲之手迹摹本中的对应字做个对比,这种关系就一目了然。下图中左为颜真卿,右为王羲之。

对此,宋人早有认识,黄庭坚就说:余尝评鲁公书,独得右军父子超逸绝伦处,书家未必谓然,惟翰林苏公见许。

苏轼在评论颜真卿《东方朔画赞》时,以此作是临摹右军而成,“虽大小相悬,而气韵良是”。只是颜真卿上取篆法,以圆笔藏锋,转折顿挫,繁复华丽,后世评家认为其有篆籀气,与王羲之早年《姨母帖》用笔有些类似。

从这个角度来讲,《祭侄文稿》又何尝不是曾经繁盛一时的大唐挽歌呢……

2、中央美术学院

窦文涛讲述:我去日本看颜真卿《祭侄文稿》激动得热泪盈眶,被拽着走……

作品真实记录了颜公当时的心情,涂涂改改,新手两忘,无意于佳乃佳!